Les classes inversées ne représentent pas nécessairement la meilleure méthode pédagogique au monde. Nous aurions tout aussi bien pu parler de la pédagogie du projet, évoquée dans la partie sur l’intelligence de la main, ou de l’apprentissage collaboratif. Aujourd’hui, cependant, les classes inversées connaissent un regain d’intérêt de la part des enseignants.

Nous commencerons par présenter la classe inversée. Au départ, en 2008, la classe inversée représentait une façon de procéder assez normative. À ce moment-là, les enseignants ont véritablement commencé à en parler, à mettre en place des pratiques, de manière non isolée. L’idée de la classe inversée n’a pas été imposée par le pouvoir. Elle n’est pas non plus issue des recherches en sciences de l’Education. Deux enseignants en chimie dans le secondaire, Jonathan Bergmann et Aaron Sams, en sont à l’origine. La classe inversée n’est pas réservée aux études supérieures, elle peut être mise en place dès l’école primaire.

Ces deux enseignants en avaient assez de voir leurs élèves regarder des vidéos sur leurs smartphones et ont décidé de diffuser des vidéos de chimie. Des vidéos de niveau universitaire, mais également de niveau primaire – « comment faire des multiplications avec des Legos ? », par exemple – ont progressivement commencé à être mises en ligne. Le but pour les enseignants n’est pas de se débarrasser de leur fonction principale, mais de rendre le temps en présentiel le plus efficace possible. Il n’est pas tant de diffuser des vidéos à distance que de renforcer l’activité en présence.

En 2012, la classe inversée commence à être évoquée dans des colloques. Au début, la classe inversée se présentait sous la forme d’une ritournelle : les leçons à la maison, les devoirs en classe. L’idée est née d’une réflexion sur l’enseignement magistral. L’enseignement ex cathedra a bien sûr évolué depuis le Moyen-Age. Mais en 2012, nous avons vu apparaître des professeurs se filmant au tableau. Les étudiants apprécient beaucoup de pouvoir mettre la vidéo sur pause, revenir en arrière, revoir certains passages, regarder à nouveau le cours avant l’examen.

Enseignement et apprentissage

Le mot « hybridation » est alors apparu. L’hybridation repose sur un principe de variété, entre présence et distance, entre le concept d’enseignement et celui d’apprentissage. En francophonie, nous éprouvons des difficultés à distinguer le concept d’enseignement – qui relève du professeur – et celui d’apprentissage, qui relève de l’élève. La langue française fait mal le distinguo. Une mère peut par exemple demander à son enfant, à la sortie de l’école, ce qu’on lui a appris. Pourtant, apprendre quelque chose à quelqu’un est impossible. Un professeur peut enseigner, montrer, démontrer, mais l’apprentissage reste le fait de l’élève. En anglais, « to learn » et « to teach » sont deux verbes bien distincts. L’utilisation de « to learn » à la place de « to teach » est considérée comme relevant du langage argotique.

Il semble également important de distinguer les notions de présence et de distance.

« Distance » signifie à mon sens « à distance de l’enseignant », en autonomie. Cette autonomie peut s’exercer à l’intérieur de l’école elle-même, sans l’enseignant. Certaines écoles ont mis en place des espaces multimédias, des lieux dans lesquels les élèves peuvent travailler ensemble.

Dans l’enseignement traditionnel, l’enseignement s’effectue en présence et l’apprentissage à distance, même s’il commence en présence, bien entendu. L’élève se rend en cours, prend des notes et apprend de retour chez lui.

L’idée initiale de la classe inversée de type 1 consiste à proposer des ressources à distance afin de libérer du temps en présence pour d’autres activités, comme le travail de groupe. Elle peut se résumer ainsi : « les leçons à la maison, les devoirs en classe ».

En 1982-1983, j’ai commencé à m’intéresser aux micro-ordinateurs. Il s’agissait de boîtes, reliées à un téléviseur et à un enregistreur à cassettes. Je formais alors des enseignants et beaucoup d’entre eux me demandaient fébrilement si je pensais que ces machines allaient les remplacer quelques années plus tard. Je leur répondais que si un enseignant posait une telle question, il serait remplacé par une machine, car cela signifiait qu’il considérait que son rôle se bornait à transmettre une leçon en lisant son livre. En revanche, si un enseignant considère qu’il doit accompagner, travailler aux côtés de l’élève, il ne pourra pas être remplacé par un robot.

Souvent, les gens se demandent si les élèves obtiennent de meilleures notes dans une classe inversée, s’ils visionnent réellement les vidéos, s’il est nécessaire de changer un système qui fonctionne bien. Ces questions représentent des garde-fous.

Je m’ennuie dans beaucoup de colloques de pédagogie, car souvent, je ne perçois pas l’unité des différentes méthodes. Robert Frank Mager a écrit : « Si vous n’êtes pas sûr de l’endroit où vous voulez aller, vous risquez de vous retrouver ailleurs » pour dénoncer le morcelage des contenus. J’ai ajouté : « et de ne pas le savoir ». En effet, se retrouver ailleurs n’est pas grave, mais l’ignorer l’est davantage. Depuis que je voyage en terres pédagogiques, le symbole du triskèle me sert de boussole. En pédagogie, le triangle est fréquemment utilisé. Mais là où le triangle possède trois sommets et trois côtés, le triskèle [1] permet d’aller directement d’un sommet à un autre. John B. Biggs explique que pour chaque méthode pédagogique, il faut se poser la question des objectifs à atteindre pour les élèves. Selon la finalité, une méthode sera choisie plutôt qu’une autre, aucune n’étant, par elle-même, supérieure à une autre.

Les outils sont également importants car nous vivons dans une société où le numérique a pris une place majeure. Les smartphones nous envahissent, transforment la manière dont nous vivons. Le numérique accompagne l’évolution d’une culture.

Enfin, une méthode doit pouvoir être évaluée. Vouloir développer l’esprit critique des étudiants représente un objectif louable. Mais comment mesurer l’esprit critique développé à l’issue d’un cours de trois mois alors que le développement de l’esprit critique n’est jamais achevé ?

Les outils sont également importants car nous vivons dans une société où le numérique a pris une place majeure. Les smartphones nous envahissent, transforment la manière dont nous vivons. Le numérique accompagne l’évolution d’une culture.

Enfin, une méthode doit pouvoir être évaluée. Vouloir développer l’esprit critique des étudiants représente un objectif louable. Mais comment mesurer l’esprit critique développé à l’issue d’un cours de trois mois alors que le développement de l’esprit critique n’est jamais achevé ?

La classe inversée constitue donc une occasion de réfléchir aux objectifs, aux méthodes, aux outils et à l’évaluation des apprentissages.

Méthodologie d’apprentissage

Andreas Schleicher, directeur de l’OCDE a soutenu que nous devons former les élèves à des savoirs, à des méthodes qui n’existent pas encore pour résoudre des problèmes qui ne sont pas encore survenus. Actuellement cohabitent des élèves du XXIe siècle, des enseignants du XXe siècle et une organisation du travail du XIXe siècle. Kenneth Robinson, quant à lui, s’est demandé comment aider les élèves à ne pas être formatés, à découvrir leur propre élément. Ces propos reflètent les objectifs à atteindre à un niveau plus sociétal.

Faisons un point sur l’histoire des objectifs en pédagogie. En 1990, les pédagogues disaient qu’il suffisait, pour définir les objectifs, de commencer la phrase par « l’étudiant sera capable de » et de la poursuivre par un verbe et un substantif, par exemple : « l’étudiant sera capable de synthétiser l’œuvre de Mauriac ».

En 2000 apparaissent les compétences. En plus d’acquérir des savoirs et des savoir-faire, l’élève doit être capable de les mettre en œuvre dans des contextes différents. Nous avons évoqué, l’importance de la contextualisation pour donner du sens.

Depuis 2010, les politiques européennes ont fait apparaître le concept de « learning outcomes » ou acquis d’apprentissage. L’élève doit faire la preuve de ce qu’il sait et sait faire, dans des contextes différents. Nous observons bien ici le passage d’ « enseigner » à « apprendre ». Parmi les professeurs mécontents, certains m’objectent que si les enseignants développent trop les compétences des étudiants, ceux-ci ne sauront plus rien. Pourquoi mettre en opposition savoir et compétence ? Le savoir et les savoir-faire sont contenus dans la notion de compétence puisqu’il s’agit de mobiliser les connaissances et capacités dans un contexte donné.

Il faut distinguer les compétences fondamentales – savoir lire, écrire, compter –, des autres compétences que sont l’esprit critique, la créativité, la communication, la collaboration. Ces compétences ne sont pas réservées aux élèves les plus âgés. Un enfant de trois ou quatre ans fait preuve de créativité. Pourquoi étouffer cette créativité en espérant la faire renaître quinze ans après ? Il n’existe pas un temps dédié aux connaissances et un temps dédié aux capacités, même si des pondérations différentes opèrent.

Certains disent que la technologie est toxique. Cela dépend en réalité des usages. La technologie progresse tellement vite que nous n’avons pas le temps de nous l’approprier, de la « socialiser » comme le dit Bernard Stiegler. C’est pourquoi nous constatons tant de dérapages sur les réseaux sociaux.

En évoluant, l’Homme a acquis des compétences, mais inévitablement perdu des talents.

Il y a vingt ans, les savoirs étaient centraux et les compétences – collaboration, esprit critique – constituaient des sous-produits de l’enseignement des connaissances. Aujourd’hui, les savoirs étant accessibles de manière externalisée, les compétences prennent une place de plus en plus centrale.

Les travaux de George Siemens montrent que nos élèves exerceront des métiers pour lesquels ils n’ont pas été nécessairement préparés, d’où l’importance de l’apprentissage informel. Nous apprenons dans de nombreux lieux, pas seulement à l’école. Cela ne signifie pas que l’école ne sert plus à rien. Les technologies sont en train de changer notre câblage cérébral. George Siemens explique que dans dix ans, les savoirs et les savoir-faire demeureront importants, mais que les savoir-où et les savoir-quand le deviendront également.

Parlons maintenant de méthode. Le mot « méthode » vient du grec ancien « hodos » qui signifie « chemin ». L’objectif étant défini, quel chemin vais-je proposer aux étudiants dans l’espoir qu’ils l’atteignent ? La distinction entre « enseigner » et « apprendre » est très ancienne, presque étymologique. En 1949 déjà, Tiller indiquait que l’apprentissage venait de l’activité de l’élève, qu’apprendre consistait à transformer les liens noués dans notre cerveau entre les concepts, les faits et les activités. Le processus d’apprentissage coûte donc de l’énergie et demande de l’activité à l’élève. Dans ce processus, l’enseignant a pour rôle de former, d’éduquer. Eduquer signifie, étymologiquement, « conduire en dehors, sortir de soi-même ». Il s’agit de sortir de ses habitudes, de découvrir le monde. Former consiste à mettre à la disposition de l’apprenant des occasions d’apprendre. La conception de la formation que je défends ouvre à une variété des méthodes. L’enseignant, au lieu de se demander ce qu’il enseignera aux élèves lors de son prochain cours, peut plutôt se questionner sur ce qu’il leur demandera de faire.

Vous avez peut-être lu Petite poucette, de Michel Serres. Dans ce livre, il demande ce que les professeurs veulent encore transmettre aujourd’hui. Au début des années 2010, j’ai participé à un projet de recherches pour comparer les dispositifs hybrides. Les techniques qui encouragent la motivation, la recherche d’informations, les activités, les interactions, les productions des élèves, améliorent, selon les élèves et les enseignants, les apprentissages des étudiants. Pour autant, ils n’obtiendront pas de meilleures notes car il est impossible de noter, d’évaluer des compétences transversales telles que le travail en équipe, la recherche d’informations.

La pédagogie des classes inversées

Abordons à présent les classes inversées, au pluriel cette fois. Le congrès CLIC s’est tenu en mars 2019. il y a un peu plus d’une semaine. 800 à 850 enseignants du primaire et du secondaire y partageaient leurs pratiques de la classe inversée, qui étaient toujours différentes, d’un enseignant à un autre.

Dans la classe inversée de type 1, l’élève prend connaissance de la matière au travers de textes et de vidéos et le temps en classe est consacré à la mise en application, aux exercices, aux projets. Le savoir reste déterminé par le professeur.

Dans la classe inversée de type 2, une autre hybridation présence/distance est mise en œuvre : les enseignants envoient les étudiants chercher de l’information hors la classe et leur demandent, en présentiel, de présenter aux autres élèves le fruit de leurs investigations.

La classe inversée de type 3 est marquée par un mouvement en quatre temps. A distance, l’élève effectue des travaux de recherche, puis expose les résultats de ses recherches en classe, ce qui entraîne la création à distance de textes et de vidéos qui deviennent source de débats en classe.

Cette diversité explique le principe de « classes inversées », au pluriel.

Dans l’enseignement classique, le professeur détient le savoir et le communique ; dans une classe inversée de type 1, les élèves accèdent aux savoirs via des médias et le professeur est présent pour interagir avec eux ; dans une classe inversée de type 2 ou 3, les élèves vont eux-mêmes chercher le savoir et exposent leurs théories aux autres élèves. L’apprentissage n’est plus centré sur l’enseignant, mais sur l’élève.

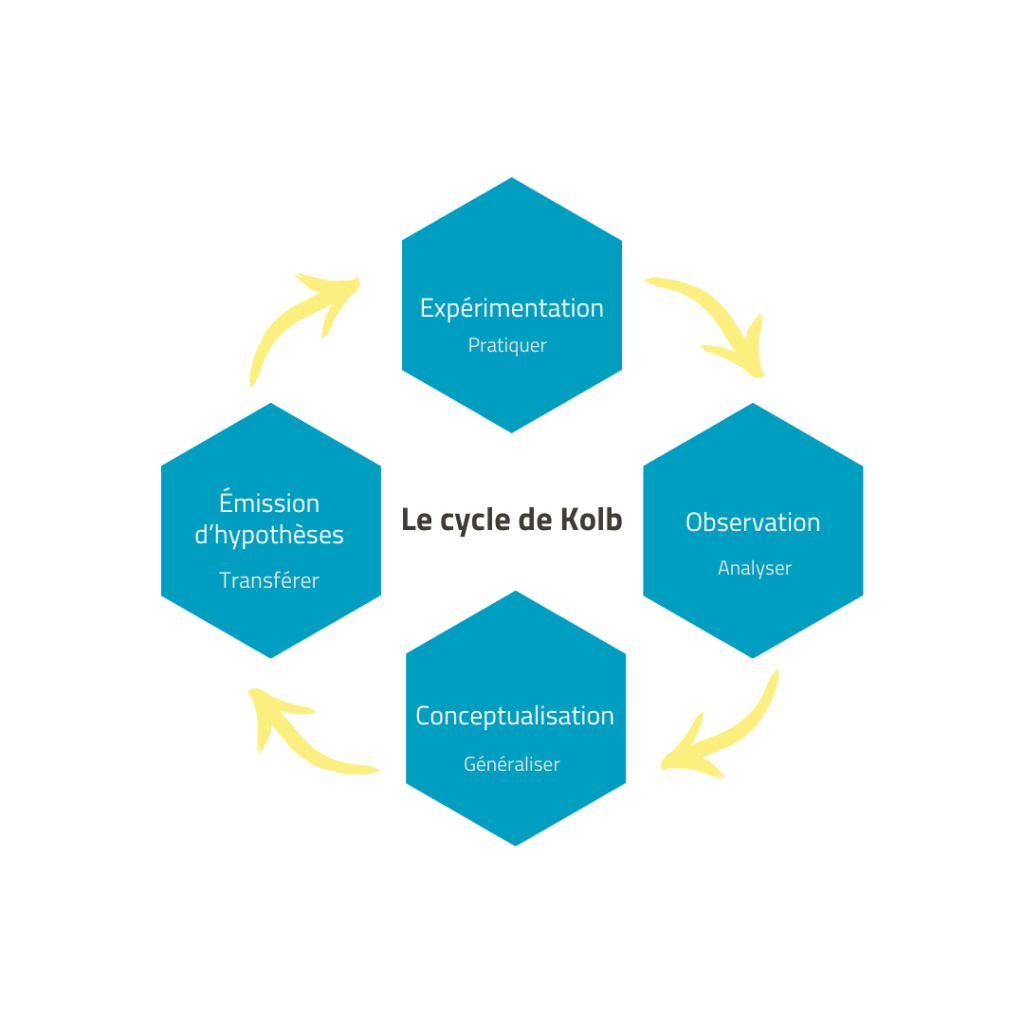

Une variété de types d’enseignements et d’apprentissages, d’acteurs et d’objets existent. Tout cela était contenu dans le cycle de Kolb (1984). David Kolb expliquait que pour qu’un élève s’approprie un apprentissage, il fallait d’abord évoquer des expériences concrètes, donner du sens, explorer des éléments. Une fois que les élèves avaient compris de quoi il était question, ils pouvaient passer à l’analyse, à la compréhension des concepts. En troisième lieu, l’élève pouvait comprendre les théories, identifier comment les concepts étaient reliés les uns aux autres. Enfin, dans un quatrième temps intervenait l’application. Dans l’enseignement classique, les professeurs pensent qu’il faut d’abord étudier la théorie puis l’appliquer. Or la théorie n’est que la distillation du cas particulier. Commencer par énoncer la théorie constitue donc une hérésie. Dans les classes inversées, les élèves explorent les contextes, partagent ce qu’ils ont trouvé, généralisent, modélisent leurs recherches puis passent aux applications.

Dans les théories des méthodes actives, les pédagogues emploient souvent trois termes importants.

- La « contextualisation » permet de donner du sens. Où sont mises à l’œuvre les connaissances que je vais évoquer ?

- La « décontextualisation », ou théorisation, consiste à dégager des principes généraux.

- La « recontextualisation » s’attache à travailler sur les applications des théories.

L’idée des classes inversées apparaissait donc de manière embryonnaire dans de nombreuses théories pédagogiques : socioconstructivisme, perspectives sociohumanistes, etc.

Pour finir, parlons de Benjamin Bloom, psychologue américain qui a organisé les verbes liés à la connaissance (taxonomie). Benjamin Bloom a marqué notre culture. On parle encore de lui dans les derniers textes de l’Union européenne sur les compétences. Il explique qu’il faut d’abord mémoriser, connaître, appliquer. L’école, après ces étapes simples, conduira progressivement l’élève vers l’analyse, l’évaluation, la créativité, l’imagination. Pour lui, il convient de passer de la théorie et des exercices aux problèmes, pour accéder à des niveaux supérieurs. Pourtant, dans la société, nous ne travaillons jamais de cette manière. S’il vous arrive de lire des théories puis de rencontrer des problèmes, je vous conseille d’arrêter de lire des théories. Dans votre vie de tous les jours, c’est uniquement quand vous avez rencontré des problèmes que vous essayez de trouver des théories pour vous aider à les résoudre.

La classe inversée consiste à renverser la taxonomie de Bloom. Il ne s’agit pas de remplacer la voie usuelle de l’école (théorie – exercices – pratique) par une autre voie (le complexe – le contexte – la théorie). Ces deux démarches appartiennent à une même succession d’activités cognitives. Dans un enseignement idéal, il faudrait emprunter les deux voies. Dans les classes inversées, l’enseignement traditionnel conserve une place : les vidéos théoriques de professeurs ne constituent rien d’autre que de l’enseignement magistral médiatisé. Il faut éviter les dichotomies systématiques : il n’existe pas une manière unique d’appréhender l’enseignement.

Certains élèves, qui possèdent encore une vue conventionnelle de l’apprentissage, considèrent qu’un apprentissage dans le cadre de classes inversées est plus éprouvant. Effectivement, l’apprentissage nécessite de l’énergie, des efforts, demande une activité de l’étudiant. Un travail de longue haleine reste à effectuer pour les étudiants, comme pour les professeurs.

L’apprentissage collaboratif préparait déjà les élèves à travailler en mode inversé. Mais dans ce cadre, le professeur demandait aux élèves d’essayer de résoudre un problème en petit groupe, dans un temps donné. Puis quand le temps imparti était terminé, tout le monde s’en allait et c’était fini. Quand vous faites travailler vos élèves en groupe, leur expliquez-vous à quelle fin vous les faites travailler avec cette méthode ? Arrêtez-vous le travail de groupe cinq minutes avant la fin du cours pour que les élèves disposent de temps pour discuter, non seulement des solutions trouvées ensemble, mais également de la façon dont s’est déroulé le travail de groupe ? Nous avons parlé de la métaréflexion, c’est-à-dire de la réflexion sur le processus. Dans les classes inversées, il faudrait que les professeurs expliquent aux élèves pourquoi ils les font travailler de cette manière.

La société change, nous visons l’apprentissage plus que l’enseignement. Les élèves trouvent souvent les vidéos trop longues. Il est facile de visionner quarante minutes d’un feuilleton télévisé, mais visiblement plus ardu de regarder une vidéo de vingt-cinq minutes sur les intégrales différentielles. La solution est de proposer des vidéos courtes. Certains élèves peuvent se plaindre de travailler toujours en groupe et non de façon individuelle. Ce n’est pourtant pas le cas : on n’apprend pas en groupe, on apprend en soi. Les CD-ROM, l’enseignement en ligne constituent des adjuvants, des apports, des ressources. Mais l’apprentissage en lui-même est effectué par la personne. Quant au problème de l’impossibilité pour les étudiants de poser directement des questions en visionnant la vidéo, il peut être résolu par la mise en place de forums, de discussions synchrones.

Passons très rapidement sur les outils. La problématique pour les outils est la même que pour la classe inversée. On veut toujours mesurer la différence entre la classe inversée et l’enseignement traditionnel. Mais cette volonté de comparer est grave. En effet, comme je vous le disais plus tôt, on ne constate pas de grosses différences entre les deux méthodes dans le domaine cognitif.

Le rapport de l’OCDE sur l’utilisation des technologies, dans les pays européens et ailleurs, conclut que « les pays qui ont consenti d’importants investissements dans le domaine des TIC dans l’éducation n’ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences ». Pourtant, ces pratiques sont le résultat de la recherche depuis des années. Vous pensiez peut-être qu’avec les classes inversées, le numérique, les élèves allaient obtenir de meilleures notes. En réalité, ils obtiennent les mêmes notes. Elles ne diminuent cependant pas, alors que beaucoup d’enseignants avaient diagnostiqué qu’avec la technologie et les ordinateurs, les élèves ne sauraient bientôt plus rien du tout.

Alors, quelles réalités se cachent derrière les conclusions de ce rapport ?

Premièrement, beaucoup d’enseignants utilisent le numérique et les technologies pour faire la même chose qu’auparavant. Par exemple, ils utilisent des plateformes comme Moodle ou Claroline Connect, qui permettent l’apprentissage collaboratif, l’évaluation par les pairs, pour simplement y déposer des documents PDF. Ils peuvent également se servir d’un TBI comme simple projecteur. Dans ces cas, les nouveaux outils ne servent à rien. Quand une nouvelle méthode, un nouvel outil arrive, nous sommes tellement conditionnés que nous continuons à automatiser le passé.

Deuxièmement, nous avons vu précédemment que les effets de la classe inversée et du numérique portaient surtout sur les compétences : esprit critique, collaboration, recherche d’informations. Ils se situent dans un ailleurs difficile à cerner. Les anglophones appellent d’ailleurs les compétences transversales « fuzzy competences » ou « compétences floues ». Or, le rapport de l’OCDE s’appuie sur les notes des élèves, qui ne mesurent que les connaissances.

Troisièmement, nous n’avons pas formé les élèves à utiliser les technologies, le numérique. Certes, ces élèves sont des « digital natives », mais s’ils ont appris à regarder des vidéos et à cliquer sur « j’aime », ils ne savent pas nécessairement utiliser les technologies dans l’optique d’apprendre.

Je souhaitais apporter ces nuances aux conclusions d’un rapport qui cherche à comparer les anciennes et les nouvelles méthodes d’enseignement. L’évaluation comporte probablement beaucoup de biais.

Il ne faut pas s’attendre à un effet direct du numérique, de la technologie sur la pédagogie. Pour que le numérique ait un effet sur la pédagogie, il faut que la pédagogie change et accueille les éventuelles valeurs ajoutées du numérique. Nous nous situons dans une approche systémique et non dans une approche déterministe.

Nous évoluons dans un monde qui change. Le monde platonicien des idées, des concepts et le monde des faits, des percepts, coexistent. Le Behaviorisme nous demande d’appliquer les concepts du monde des idées sur le champ expérimental, dans l’école. Le socioconstructivisme nous invite à utiliser ce que les élèves savent déjà pour monter dans le monde des idées. Ces deux modes de pensée ne s’opposent pas. Il faut choisir la meilleure approche en fonction des objectifs, selon un principe de cohérence.

Transcription de la conférence de Marcel Lebrun au séminaire des écoles d’entreprise 2019

(Re)voir la conférence