Nous ne pouvons penser la professionnalisation des métiers de l’enseignement en dehors de toute considération d’ordre éthique. Or, peu de choses sérieuses ont été dites et écrites sur l’éthique professorale. Nous montrerons que celle-ci s’adosse à trois vertus : la vertu justice, la vertu de bienveillance et la vertu de tact. Il ne s’agit pas seulement de répondre de soi, de l’autre, mais plus fondamentalement de la relation elle-même.

Quand on parle d’éthique enseignante, on peut prendre comme point de départ, une élucidation de l’acte d’enseigner. Mais qu’est-ce que « enseigner » ? Quel est le sens de cette activité particulière ? On montrerait alors que tout enseignement, même celui qui fait le pari des méthodes actives, est un mode d’intervention marqué par la dissymétrie, dissymétrie entre celui qui sait et celui qui ne sait pas encore. Envisagée sous cet angle, l’éthique apparaît comme un mode de régulation de la relation enseignant/enseigné. Ce qu’elle est de fait. Et nul ne le contestera. L’éthique est un mode de régulation des relations au même titre que le droit ou les usages sociaux.

Empruntons cependant une autre voie pour démontrer qu’une posture éthique participe au développement psychologique et intellectuel de l’élève.

La professionnalisation des métiers de l’enseignement s’est pensée au début des années 90, avec la naissance des IUFM*, sous le signe de la seule technicité. Le grand débat de l’époque, quasi théologique, était de savoir comment distinguer le « pédagogique » du « didactique ». On ne parlait pas d’éthique. Quand on l’évoquait, elle était au mieux un « supplément d’âme ». Voyons comment, au-delà du simple supplément d’âme, elle devient le cœur du professionnalisme enseignant.

Partons d’une belle notion qui vient de faire son entrée dans les programmes via les programmes d’enseignement moral et civique : c’est la notion d’estime de soi, qu’il ne faut rétrécir, réduire ni à un sentiment d’efficacité, ni à une simple confiance en soi.

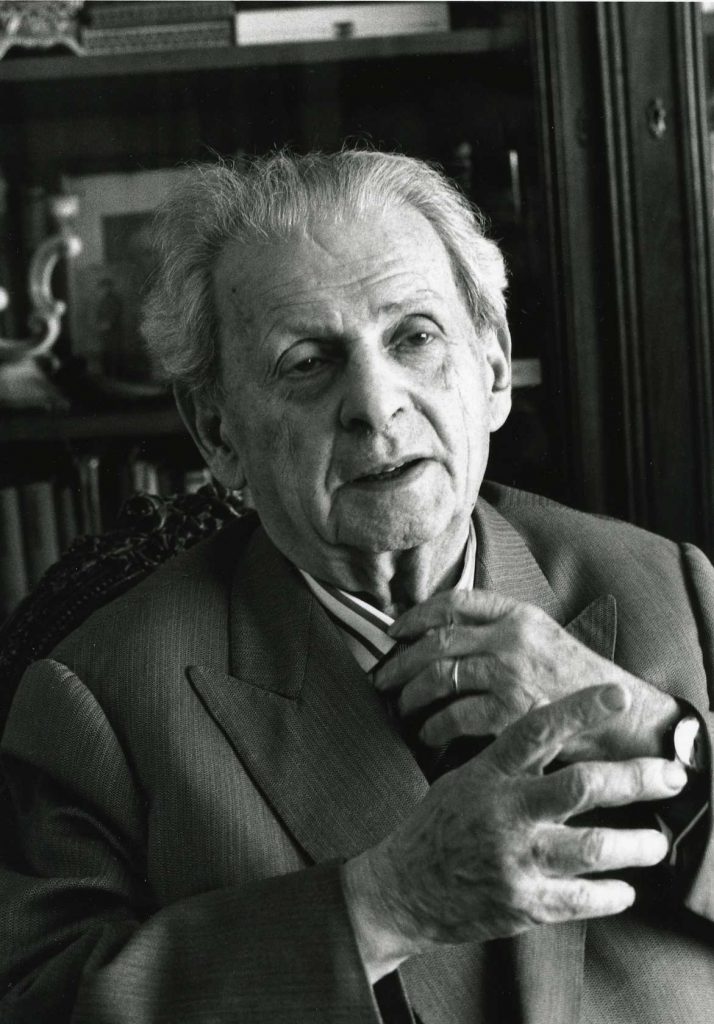

Pour commencer, quelques mots sur l’estime de soi avec le philosophe Paul Ricœur. Puis, dans un second temps nous exposerons ce que cela implique en termes d’éthique professionnelle.

De l’estime de soi… à l’éthique enseignante,

De l’élève… au maître, voilà le parcours que nous allons effectuer.

L’estime de soi

Ce que Ricœur nous permet de comprendre, c’est que l’estime de soi est non seulement au principe de notre subjectivité, mais qu’elle est aussi au principe de notre relation à autrui. Dit autrement : l’estime de soi est simultanément affirmation de soi et reconnaissance d’autrui… « […] Si l’on demande, écrit Ricœur, à quel titre le soi est déclaré digne d’estime, il faut répondre que c’est à celui de ses capacités. […] Le discours du “je peux” est certes un discours en Je mais, l’accent principal est à mettre sur le verbe, sur le pouvoir-faire […] ».

Cela signifie que l’estime de soi est liée à notre capacité d’agir : capacité à lire, à écrire, à disserter, à philosopher, à chanter, à dessiner… Si l’estime de soi est liée à la capacité d’agir, alors la pire des insultes, celle qui frappe autrui en son cœur, celle qui l’humilie et qui d’une certaine manière le ruine, est celle qui le traite d’« incapable » ou de « bon à rien ».

Dire de l’estime de soi qu’elle est liée à notre capacité d’agir, c’est dire quelque chose d’essentiel. C’est déjà dire que l’on ne s’apprécie pas de manière immédiate, mais que c’est en appréciant les actions et les actes que l’on pose que l’on apprend à s’estimer. On ne s’estime que parce que l’on est l’auteur de nos actes. Si nous étions de simple forces agissantes ou de simples instruments, nous ne nous estimerions point.

Dire de l’estime de soi qu’elle est liée à notre capacité d’agir, c’est aussi dire que l’estime de soi est inséparable de l’estime de l’autre. Car ce que l’on estime en soi-même (lire, écrire, construire, organiser, entreprendre) n’est finalement, à bien y réfléchir, rien d’autre que notre propre humanité. S’estimer, c’est aussi estimer autrui, car l’humanité est précisément ce que l’on a en partage. L’estime de soi n’est donc pas l’estime du moi. « Dire soi, écrit Ricœur, n’est pas dire moi » car le « Soi implique l’autre que soi ». L’estime de soi est donc le contraire du narcissisme, de l’égoïsme ou de l’autosatisfaction béate.

Car, dans le moment même où je m’estime, j’estime l’humanité en moi-même comme en tout autre. Si l’estime de soi n’est pas l’égoïsme, alors nous pouvons comprendre maintenant, qu’à la différence de l’égoïsme, sentiment naturel, sentiment toujours déjà-là, l’estime de soi, elle, est l’objet d’une conquête. D’une lente et difficile conquête, car elle oscille inévitablement entre un sentiment de fragilité qui menace ma capacité d’agir (Suis-je vraiment capable de faire cela?) et un fantasme d’omnipotence qui me laisse penser que je m’appartiendrais d’emblée (je veux donc je peux, comme s’il suffisait de vouloir pour pouvoir).

Pour pouvoir… pour pouvoir faire, il faut bien sûr croire que l’on peut faire, il faut croire en soi. Mais on ne croit en soi que parce que quelqu’un d’autre croit déjà en nous. C’est là que le maître entre en scène.

Passer de l’élève au maître

Abordons à présent toutes les implications éthiques de ce que nous venons d’évoquer. Passer de l’élève au maître. Mais avant d’ouvrir ce second moment, résumons de la manière la plus claire qui soit, nos trois acquis :

- L’estime de soi est au principe de notre subjectivité. Si l’identité d’une chose est relative à la possession de certaines caractéristiques (cette chose est ronde, rouge, rugueuse…), l’identité d’une personne est relative à l’exercice de certaines capacités : il sait mettre en perspective des événements historiques, il se débrouille en allemand, il a du talent pour argumenter avec rigueur… L’estime de soi est au principe de notre subjectivité.

- L’estime de soi est inséparable de l’estime de l’autre car ce que l’on estime en soi-même est notre propre humanité qui n’est finalement rien d’autre que l’humanité commune. D’où l’on voit que l’estime de soi est très différente de ce sentiment naturel qu’est égoïsme.

- L’estime de soi est une lente conquête qui requiert certes de croire en soi mais qui, plus fondamentalement, exige l’appui de ce que l’on pourrait appeler un « allié éthique ». Car comme le dit encore Ricœur c’est un autre, c’est « un autre qui en comptant sur moi, me constitue responsable de mes actes ».

Ajoutons un quatrième point : le lieu de cette conquête (de soi) est précisément l’école. C’est Hegel, le grand philosophe allemand, qui dit :

« La vie dans la famille est […] un rapport du sentiment, de l’amour […]. L’enfant y a une valeur […] parce qu’il est l’enfant […].À l’école […], l’enfant apprend à déterminer son agir d’après un but et des règles, il cesse de valoir à cause de sa personne et commence à valoir suivant ce qu’il fait… ».

En d’autres termes, et plus simplement : en famille, ma valeur est indexée sur le seul fait d’être. Je vaux parce que je suis, je suis l’enfant, le fils, la fille. Je suis, donc je vaux. À l’école, ma valeur va notamment être indexée sur ce que je fais. L’école substitue au primat de l’identité celui de l’activité. L’école inscrit le mérite dans l’ordre du faire et de l’agir. Je fais donc je vaux. Je fais… Nous pourrions reprendre ici la belle formule du philosophe Alain : « Ce que je fais, cela seul est de moi ».

D’où la première vertu morale du maître (peut-être la plus importante) : la vertu de justice qui est reconnaissance des droits et des mérites. Ce n’est pas en effet d’une grande originalité. Il faut envisager la justice selon deux perspectives distinctes car le professeur peut se rapporter à l’élève de deux manières différentes.

Avant tout, la justice se rapporte à l’élève en tant que sujet de droits. Il y a des droits de l’enfant, il y a maintenant des droits de l’élève. C’est un acquis majeur de la loi d’orientation de juillet 89. Or, tant qu’il se rapporte à des sujets de droits, le maître respecte « juste » les lois, il n’est pas au-dessus du droit. Ce n’est pas du formalisme, mais l’assurance donnée que tous les élèves seront traités de la même manière, dans le respect de leurs prérogatives, même… quand ils seront sanctionnés car parfois ils arrivent que les élèves fassent des bêtises. Être juste, c’est déjà respecter la légalité, c’est-à-dire les règles, les textes, d’un mot ce qui est légal. Or, l’enseignant ne s’adresse pas seulement à des élèves sujets de droits qui, saisis sous cet angle, se ressemblent les uns les autres. Nous ne saurions en effet distinguer un sujet de droits d’un autre sujet de droits.

Il y a ensuite, des sujets apprenants qui, appréhendés cette fois sous l’angle de leurs capacités, apparaissent très différents les uns des autres. Sujets qui n’ont pas les mêmes motivations, les mêmes désirs d’apprendre et de réussir, sujets qui n’ont pas eu les mêmes chances, les mêmes soutiens familiaux. Cette différence – qui est celle du rapport social et épistémique au savoir – l’école ne saurait y être indifférente. Tant qu’il s’adresse à des élèves qui sont des sujets apprenants très différents les uns des autres, le maître juste fait vivre la dialectique de l’égalité et de l’inégalité.

La justice ne se manifeste donc pas dans le seul moment de l’évaluation qui, nous dit-on, doit être bienveillante, mais doit s’inscrire plus fondamentalement dans l’organisation même de l’acte d’enseigner. La justice magistrale se décline donc selon deux versants :

- le respect de la légalité en seul mot en tant que le maître s’adresse à des élèves qui ont des droits – les mêmes droits – : droit à la parole, à être écouté, à être accueilli… ;

- le souci de l’équité en tant qu’il s’adresse à des élèves apprenants qui, eux, sont toujours des sujets singuliers aux capacités différentes.

Mais la vertu de justice pour essentielle qu’elle soit, requiert la compagnie de deux autres vertus (la bienveillance et le tact) pour que l’on puisse parler d’une présence éthique de l’enseignant/du professeur.

La présence

C’est d’abord un art d’être présent : présent à soi, présent aux élèves, être en résonnance avec la classe, avec le groupe avec lequel on travaille. D’un mot : être impliqué ;

C’est aussi un art d’être au présent : être là ici et maintenant, dans l’immédiate actualité de ce qui se déploie. Être disponible en somme ;

C’est enfin un art du présent au sens de ce que l’on donne, le présent, le cadeau : don de sa patience, de ses connaissances, de son expérience…

La présence, c’est une manière d’être, mieux c’est une manière d’habiter la classe.

C’est peut-être ainsi qu’il faut comprendre le grand philosophe Emmanuel Lévinas lorsqu’il écrit dans Totalité et infini que « le premier enseignement de l’enseignant, c’est sa présence même d’enseignant » .À Hannah Arendt, philosophe allemande naturalisée américaine, qui, dans La crise de la culture, affirme en une formule célèbre que vis-à-vis de l’élève, le maître se signale en disant : « Voici notre monde », Lévinas lui répond plus modestement que le maître se signale, d’abord et avant tout, en disant : « Me voici ». Et ce « Me voici » n’est pas un « j’assure » mais un « j’assume », il n’est pas une prise de pouvoir mais une prise de risque. On comprend dès lors que la vertu de justice, soucieuse des droits et des mérites, requiert d’être accompagnée par deux autres vertus : la vertu de bienveillance et la vertu de tact.

De ce qui est fragile et vulnérable.

Quelques mots sur la vertu de bienveillance, beaucoup de choses ont déjà été dites et écrites… et quand beaucoup de choses sont dites et écrites, inévitablement quelques bêtises sont aussi dites et écrites. Il est stupide par exemple de dire que la bienveillance est de la complaisance. Être bienveillant, ce n’est pas plaire, c’est prendre soin, c’est avoir compris qu’autrui est fragile, et que nous sommes tous d’ailleurs fragiles et vulnérables. Parfois, un regard, un sourire, un geste ébauché suffisent. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est déjà beaucoup. Le bienveillant veille. Il veille au bien-être. J’ai compris, il y a bien longtemps déjà, voyez-vous, que la bienveillance faisait partie de l’équipement éthique du maître. La bienveillance nous invite à apporter à l’élève, confronté à l’inquiétude, à la désillusion et parfois même à la souffrance une forme de réconfort. Je n’ai jamais pu me résoudre car, au fond, je n’ai jamais vraiment voulu me résoudre à faire la classe comme on balaie, comme le conseille le philosophe Alain. J’essaie plutôt de balayer comme je fais la classe en essayant de ne pas trop maltraiter mon balai.

Prenons un peu plus de temps sur les notions de vertu et de tact. En écrivant La morale du professeur, Eirick Prairat a été frappé de voir l’importance du tact dans les métiers du soin et de la santé et son absence quasi-totale dans les métiers de l’éducation et de l’enseignement. Le monde de l’enseignement ignore le tact.

Le monde de l’éducation ignore le tact. Qui se souvient de Johann Friedrich Herbart professeur de philosophie et de pédagogie, à Göttingen puis à Königsberg, au début du XIXe siècle ? Qui se souvient de celui qui a inspiré avec Dilthey et Schleiermacher le courant de la pédagogie humaniste ? Herbart, digne successeur de Kant à Königsberg, publie en 1806 sa fameuse Allgemeine Pädagogik (Pédagogie générale). Œuvre oubliée, effacée comme le nom même d’Herbart, elle est pourtant la première et peut-être la seule œuvre éducative à avoir fait une place à cette étonnante qualité qu’est le tact.

Thématisons en le distinguant et en l’opposant à la civilité. Il ne s’agit pas bien évidemment de faire disparaître la civilité – vive la civilité – mais l’on ne comprend vraiment ce qu’est le tact qu’en le distinguant de cette autre grande qualité relationnelle qu’est la civilité. La civilité est respect des usages et des conventions alors que le tact se manifeste précisément là où les préconisations et les règles viennent à manquer. On peut inventorier les règles et les préceptes de civilité pour en faire des recueils et des traités, mais rien de tel avec le tact qui s’invente dans son effectuation même.

Le tact est improvisation car, il est à la fois sens de l’adresse et sens de l’à-propos :

• Sens de l’adresse, car, quand je parle à Paul, je ne parle pas à Suzanne et, quand je parle à Suzanne, je ne parle pas à Mohammed.

• sens de l’à-propos : sens de ce qui doit être dit et comment cela doit être dit, mais aussi et surtout sens de ce qui doit être tu.

Le tact n’est pas simple habileté relationnelle, mais bel et bien vertu. Car il s’y manifeste une sensibilité à autrui où s’esquissent les premiers mots, peut-être d’abord les premiers silences, d’une éthique de la parole.

Justice, bienveillance, tact. L’éthique enseignante doit nouer ces trois vertus :

- la justice car elle est reconnaissance des droits et des mérites,

- la bienveillance car elle est attention à la fragilité/à la vulnérabilité,

- et le tact car il est souci du lien.

On pourrait dire les choses d’une toute manière mais ce serait encore dire la même chose, dire :

- la justice car elle est souci du collectif et des équilibres.

- la bienveillance car elle est souci des personnes singulières.

- et le tact car il est le souci de la relation elle-même.

L’exemplarité professorale, la nécessaire exemplarité professorale n’est rien d’autre que la fidélité à ces trois principes même si Rousseau ne pense pas l’école, à la différence de ses illustres contemporains : Condorcet, Kant, Herder, …

Il parle d’éducation et d’apprentissage (en 1762 avec Émile ou de l’éducation), il parle la même année de politique (Du contrat social, 1762), mais il ne pense pas ce qui, précisément, permet d’articuler l’éducation et le politique, l’École. Émile et son précepteur Jean-Jacques dialoguent en terrain vague, « loin des noires mœurs de la ville » (chapitre 1), dans une sorte de no man’s land institutionnel où rien n’est vraiment balisé et assigné. Rousseau n’a pas d’autre modèle à nous proposer que celui de la relation préceptorale qui était déjà à l’honneur dans la tradition nobiliaire. Mais ne jetons pas trop vite Rousseau aux orties car sur la question de l’exemplarité, il vise juste :

« Une autre erreur que j’ai combattue, mais qui ne sortira jamais des petits esprits, c’est d’affecter toujours la dignité magistrale et de vouloir passer pour un homme parfait dans l’esprit de votre disciple… Montrez vos faiblesses à votre élève si vous voulez le guérir des siennes ; qu’il voie en vous les mêmes combats qu’il éprouve, qu’il apprenne à se vaincre à votre exemple… »

Jean-Jacques Rousseau

L’exemplarité n’est pas à chercher du côté de la perfection mais, tout au contraire, du côté d’une fidélité silencieuse à quelques grands principes. C’est cette fidélité silencieuse, cet engagement obstiné et sans emphase qui rend le professeur respectable aux yeux de ses élèves. L’exemplarité professorale – et ce n’est pas un paradoxe de dire cela – est une exemplarité ordinaire. Elle ne lui demande pas d’être un surhomme ou une sur-femme. Tout professeur peut alors raisonnablement souscrire à cette conception non héroïque de l’exemplarité. Et, voyez-vous, une fidélité à des principes, une fidélité à une réalité qui n’est pas de l’ordre de la force, la philosophe Simone Weil appelle cela « sainteté ». En ce sens, il peut y avoir de la sainteté au cœur de l’école laïque. Elle n’est pas à chercher dans un dévouement sans faille et sans fin, ou dans une vocation exacerbée mais dans une fidélité silencieuse à quelques principes.

Mais l’éthique professorale est souvent vacillante, toujours fragile car, il y a quelque chose qui est de l’ordre de Sisyphe dans le métier de professeur : faire, refaire, encore et toujours refaire…

L’usure du même. Ne mésestimons pas ce défi qui, d’une autre manière, est le défi du temps : tenir, durer, rester fidèle… Pour relever ce défi, pour se maintenir dans une forme de constance éthique, un professeur peut prendre appui sur le comportement respectable d’une grande majorité de collègues, mais il doit aussi pouvoir prendre appui sur un cadre déontologique clair. Toute profession a une déontologie mais celle-ci n’est pas toujours clairement explicitée, elle peut aussi cette déontologie comme c’est le cas pour le métier de professeur être dispersée dans une pluralité de textes.

C’est pour cette raison qu’il serait intéressant de militer pour l’existence d’une véritable charte publique de déontologie avec un moment solennel d’entrée dans le métier… Ce que l’on pourrait « Le serment de Socrate ». Car ce n’est pas chose de peu que de devenir un professeur de l’école de la République.

Ethique et Déontologie professionnelle

Il y a beaucoup d’incompréhensions et de confusions autour de cette idée de déontologie. Il est vrai que la prolifération de codes de bonne conduite, de chartes en tous genres, de listing de « tu dois » et de « il faut » notamment dans le monde du commerce, très souvent à l’initiative des employeurs et ce, dans le souci de contrôler leurs employés, obscurcit, déforme – et pour tout dire – pollue l’idée déontologique. Rappelons qu’une déontologie inventorie les normes et les recommandations auxquelles les professionnels entendent se soumettre dans l’exercice de leur tâche pour la mener du mieux possible.

Il n’y a rien de plus étranger à l’idée déontologique que l’idée d’un cadre, qui dans une sorte d’apesanteur socio-politique, viendrait d’un pur dehors apprivoiser et contrôler des pratiques professionnelles éminemment inventives et fluctuantes. Mais nous ne comprenons vraiment ce qu’est une déontologie que si l’on complète cette définition un peu laconique par une réflexion sur les fonctions.

À quoi est-ce que cela sert une déontologie professionnelle ?

• Elle a une fonction identitaire. Une déontologie est un texte qui essaie toujours in fine de répondre à la question « Quid ? », « Qu’est-ce que ? ». Qu’est-ce que bâtir pour un architecte ? Qu’est-ce que défendre pour un avocat ? Qu’est-ce que prodiguer des soins pour un médecin ? Qu’est-ce qu’informer pour un journaliste ? Qu’est-ce qu’enseigner aujourd’hui dans une société de la connaissance ? Il n’y a pas de réflexion déontologique qui soit séparée et séparable d’une réflexion sur se qu’enseigner veut dire. Une déontologie participe à la définition d’une identité professionnelle. En ce sens, l’enjeu déontologique excède, et de loin, la seule question éthique.

• Elle facilite l’engagement collectif. Elle est tournée vers l’action. Elle est là pour organiser un corps de professionnels en lui donnant des points de repère pour décider et agir notamment dans des contextes de travail brouillés, difficiles. Elle n’a pas vocation à être bavarde… À évoquer tous les aspects du métier. Une déontologie est là pour faciliter la décision, faciliter l’engagement et, par là même, guider l’action. Établir une déontologie, c’est codifier certaines pratiques, c’est pour parler comme Bourdieu, s’engager dans un travail de « mise en ordre symbolique » d’une pratique professionnelle. C’est en ce sens que j’ai pu dire qu’une déontologie est une sorte de sagesse collective issue des débats qui ne cessent de traverser et de travailler une profession.

• Une déontologie a une fonction de moralisation. On retrouve ici le lien avec l’éthique. Il y a des pratiques douteuses, illégitimes, inacceptables et d’autres qui, à l’inverse, sont recommandables. Dans toute profession, il y a des choses à faire et d’autres à ne pas faire (des pratiques qui sont contraire à l’honneur et la dignité de la profession). Une déontologie énonce donc non seulement des normes professionnelles – au sens technique du terme –, mais elle énonce également quelques normes morales. Dans la sociologie des professions anglo-saxonnes, le terme de profession – par opposition à celui de métier – est réservé aux activités professionnelles qui formalisent leurs normes morales. La noblesse d’une profession réside précisément dans la capacité à expliciter la morale de sa pratique. Dès lors, une déontologie, dans sa dimension éthique, dans les normes morales qu’elle explicite et revendique, apparait comme un point d’appui pour soutenir et étayer l’autonomie morale du professeur.

Elle est, en somme, pour reprendre une expression de Winnicott, « un environnement de facilitation ». Dans le moment même où elle apparaît comme une ressource mobilisable par les différents membres de la profession, elle en réaffirme l’unité essentielle. Ce n’est d’ailleurs pas le moindre des mérites d’une déontologie professionnelle que de réactiver le sentiment d’appartenance, et au-delà, et au-delà l’unité d’une profession autour de quelques principes partagés, explicités et annoncés.

Alors quelle forme donner à une déontologie enseignante ?

Il pourrait obéit à trois principes :

- un principe de sobriété normative : une déontologie doit enfermer un nombre restreint de normes et de recommandations. Pas trop de normes, pas trop de recommandations… Une déontologie doit obéir à un principe de sobriété normative, que l’on ne saurait assimiler au principe de parcimonie normative. En philosophie morale, le principe de parcimonie normative se déduit de l’affirmation kantienne selon laquelle il est inutile et sot d’obliger quelqu’un à faire ce qu’il a envie de faire. De même qu’il est inutile et sot d’interdire à quelqu’un de faire ce qu’il ne souhaite pas faire. Le principe de parcimonie normative dit « non » aux normes superflues. Le principe de sobriété normative dit « non » à l’excès, au trop plein de normes. Ce qui est à son fondement n’est pas une raison logique, mais une raison pratique. Trop de normes rendraient la déontologie peu maniable, peu opératoire. La sobriété : c’est une question d’efficacité.

- un principe de stabilité : c’est une déontologie qui n’enferme aucune obligation extravagante, mais seulement des obligations qui peuvent être raisonnablement imposées et acceptées par tous. Question de stabilité qui est plus une vertu des institutions (des dispositifs) que des personnes. La stabilité occupe une place originale dans la philosophie rawlsienne. Pour le grand Rawls, des institutions justes sont dites stables lorsqu’elles font facilement l’objet d’un consensus et lorsqu’elles permettent d’acquérir « un sens suffisant de la justice ». Acquérir « un sens suffisant de la justice ». Acquérir « un sens suffisant du métier ». Une déontologie ne nous dit pas que les professionnels vont être parfaits mais qu’ils seront suffisamment moraux et professionnels dans l’exercice de leurs missions.

- un principe d’abstention : c’est une déontologie qui fait silence sur la figure d’un prétendu maître idéal. Tel est le paradoxe des déontologies modernes : être structurées à partir d’un lieu vide. Silence essentiel. Car toute déontologie qui se hasarderait à dresser le portrait du maître idéal contredirait non seulement l’évidence selon laquelle l’excellence peut prendre plusieurs formes mais aussi et surtout empêcherait de promouvoir des pratiques fiables et ordinaires, des bonnes pratiques qui précisément ne s’encombrent d’aucune figure idéale. Car il y a de bonnes pratiques dans l’enseignement, comme dans toutes activités professionnelles. C’est d’ailleurs à cela que l’on repère un professionnel. C’est celui qui sait mettre en œuvre les bonnes pratiques au bon moment.

L’éthique n’est pas un supplément d’âme mais, elle est au cœur du professionnalisme enseignant.

Transcription de la conférence d’Eirick Prairat au #CongrèsMlf 2019

(Re)voir la conférence

Ressource

Éduquer avec tact, Eirick Prairat

Compte-rendu d’Elsa Imbert, professeur d’Histoire-Géographie suite à la conférence d’Eirick Prairat